空隙変化法

概要

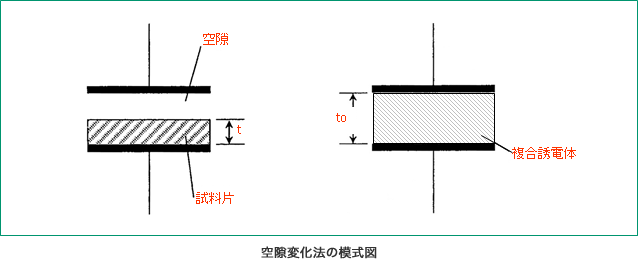

空隙変化法は平行平板電極間に試料(誘電体平板)を設置し、電極間隔を変化させた時のアドミッタンスの変化から複素誘電率ε* を測定する誘電率評価法です。空隙変化法は試料に電極を作製する必要がないため、電極やリード線の残留インピーダンスの影響が少なく、HF帯の測定に適した方法です。空隙変化法を用いることで通常のLCRメータ法では測定が難しい1 MHz~30 MHzの周波数帯の評価を行うことができます。

誘電特性は分極の大きさを表す指標ですが、実用的には電気機器回路基板の設計や電力設計に必要なパラメータであり、正確に評価することは極めて重要です。

試験方法と測定例

原理

平行板対向電極間に厚さt の試験片を挿入して、試験片と電極の間にできる空気間隙(空隙)の距離(t0-t)を変化させて、2つ以上の異なるt0の値に対する電極間の並列容量Cp及びコンダクタンスGを計測し、複合誘電体として評価するとともに比例関係を利用して測定系の残留インピーダンスの影響を排除して高精度に比誘電率と誘電正接を測定する。

特微

-

試料に直接電極を作製する必要がありません。

-

直列置換法であるため、ケーブルの残留インピーダンスの影響無く30 MHzまで評価が可能です。

測定範囲

-

周波数:100 Hz~30 MHz(LCRメータ) 特に1 MHz~30 MHzで有効

-

温度:室温

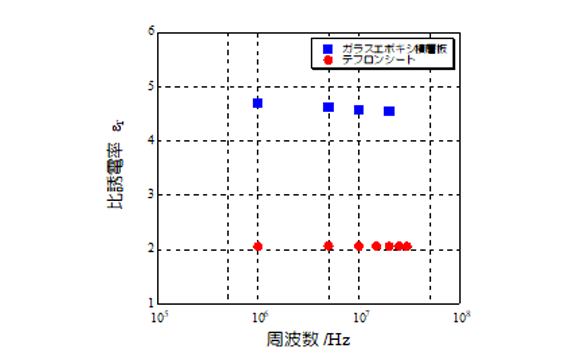

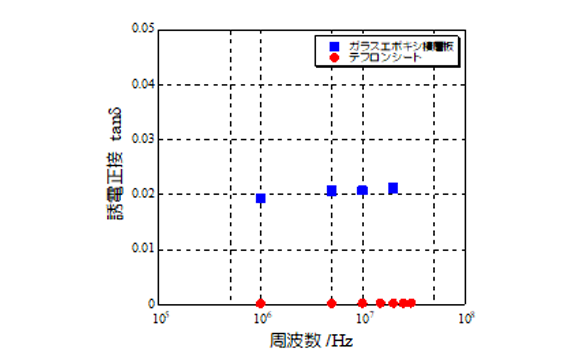

測定例

各種材料の誘電特性測定結果 (左図:比誘電率、右図:誘電正接)

試験片

60 mm×60 mm, 厚さ1 mm程度の板状

用途

比誘電率・誘電正接の測定

規格例

なし

お問い合わせ CONTACT

当社へのご相談・ご質問がございましたら、お気軽にこちらからお問い合わせください。

WEBでのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

- 営業部(東日本)

- 03-5462-7051

- 営業部(西日本大阪)

- 072-977-2065

- 営業部(西日本名古屋)

- 052-726-8392

関連試験のご紹介

試料表裏に電極を作製してコンデンサを構成し、測定周波数における容量とコンダクタンスから比誘電率、誘電正接を測定します。

- 規格・試験法

- JIS K 6911 JIS C 6481 ASTM D 150