引張疲労試験

概要

材料は、それぞれ特有の強さを有しており強さ以上の応力が付加されたときに破壊しますが、それよりも小さな応力であっても、繰り返し負荷した場合に破壊することがあります。このような現象を疲労と呼び、材料の長期信頼性の把握には非常に重要な特性になります。

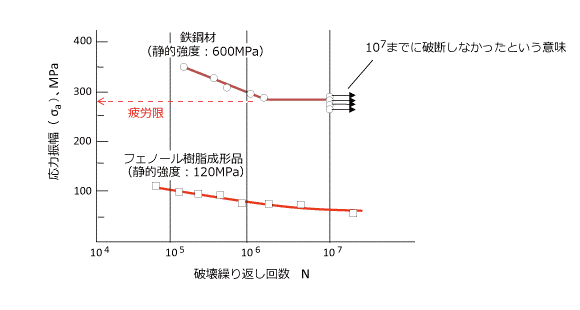

一般的に鉄鋼材ではある応力以下では疲労破壊しない領域(疲労限)を有しますが、プラスチックでは疲労限を示さないことがほとんどで、107回を疲労限とすることが多いです。

引張疲労試験は引張圧縮型の試験機を使い、軸方向の負荷を繰返し与える試験法で材料の破壊までの繰返し回数(疲労寿命)を測定します。

試験方法と測定例

原理

引張、圧縮、曲げなどの応力を一定周期で負荷し、材料の破壊までの繰返し回数(疲労寿命)を測定します。

特徴

-

種々の試験片形状に対応が可能です。

-

引張だけでなく、圧縮、曲げなど、様々な試験法に対応可能です。

-

低髙温(-60~300℃)の測定が可能です。

-

周波数を変更した試験が可能です。

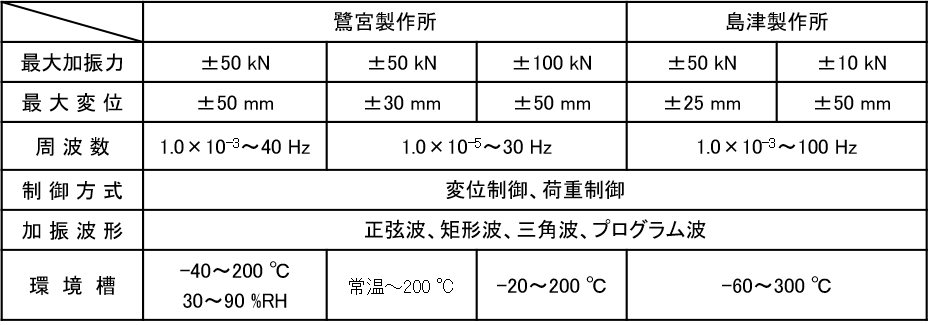

仕様

油圧サーボ疲労試験機

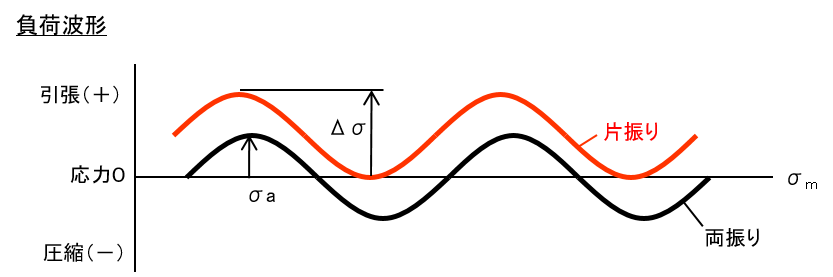

引張(圧縮)疲労試験では通常は最低応力=0の片振り応力で試験することが多いです。

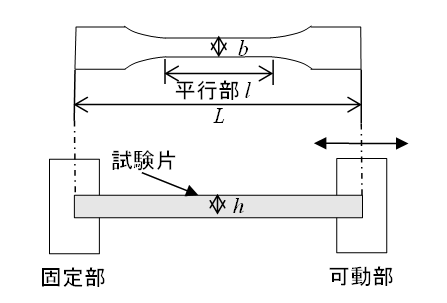

試験片

引張試験片(JIS K 7161-2 1A形ダンベル試験片など)・圧縮試験片と同様

測定例

横軸に繰返し数を対数目盛で取り、縦軸には繰返し応力を取って示す、応力繰返し数線図(S-N線図、疲労寿命曲線)を作成し、107回での応力を測定し疲労強さを求めます。

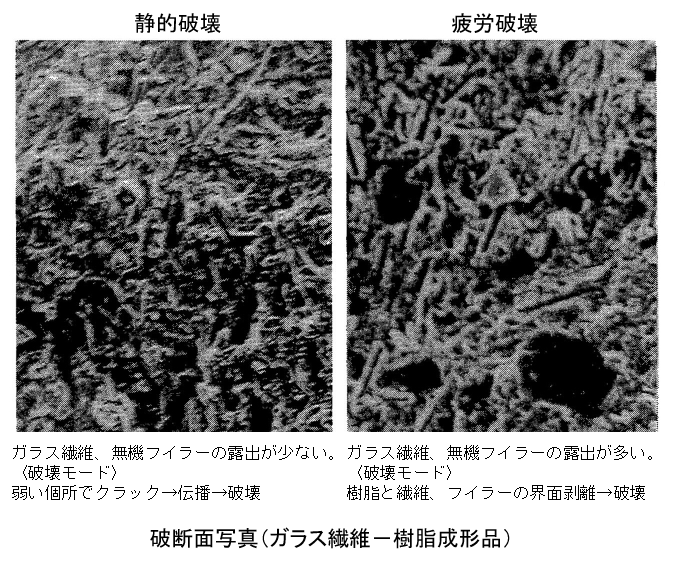

なお、破断面を電子顕微鏡で観察すると疲労のメカニズムが判明します。

用途

疲労強度(疲れ強度) 、疲労寿命(疲れ寿命)の評価

規格例

JIS K 7118 「硬質プラスチック材料の疲れ試験方法通則」

JIS K 7119 「硬質プラスチック平板の平面曲げ疲れ試験方法」

お問い合わせ CONTACT

当社へのご相談・ご質問がございましたら、お気軽にこちらからお問い合わせください。

WEBでのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

- 営業部(東日本)

- 03-5462-7051

- 営業部(西日本大阪)

- 072-977-2065

- 営業部(西日本名古屋)

- 052-726-8392